A una splendida neomamma:

la mia cara amica Michela

Francesco Ciusa: “L’Anfora Sarda”

Il tema dell’articolo odierno, ovvero la celebrazione della maternità nella storia, nella cultura e nella religione cittadina, può essere discusso parimenti per ogni città del mondo, in quanto ogni città è madre dei propri cittadini e in ognuna di esse è in qualche modo celebrata la maternità, sia quella di importanti figure storiche o mitologiche, sia a livello simbolico.

Quando però viene detto che Cagliari è una Città Madre, non ci si limita solamente all’aspetto relativo ai suoi cittadini intesi come figli, ma ci si riferisce al fatto che Cagliari è stata effettivamente la madre di almeno altri due nuclei urbani e, attraverso le varie vicende della sua lunga storia, di un’intera nazione e di una capitale.

Ruderi di Santa Igia

È infatti vero che, con le prime invasioni saracene e il progressivo abbandono del nucleo urbano originario della Karalis romana, la popolazione cittadina si spostò in un’area più interna del territorio, venendo così a costituirsi la città-figlia di Santa Igia, affacciata sulla Laguna di Santa Gilla (che ne costituiva anche un’importante difesa geo-fisica) e che, col tempo, acquisì un’importanza sempre maggiore rispetto all’abitato di Karalis, al punto di diventare essa stessa la capitale del Giudicato di Kalari, anche se il nucleo urbano originario non venne mai del tutto abbandonato. Si può quindi interpretare questa genesi della città di Santa Igia come una figliazione – imposta dalle vicissitudini storiche – dalla città principale che, nel dare alla luce la nuova entità urbana, si indebolì per poi recuperare poco alla volta le sue forze e tornare a costituire l’abitato principale. Difatti con l’insediamento dei pisani sul colle di Castello (che dominava dall’alto quella che era la Karalis romana), a partire dal 1216 e con la guerra che contrappose Pisa (e dunque il Castrum Karalis) a Santa Igia – le cui vicende verranno riprese più avanti nell’articolo – si arrivò alla fatidica sconfitta della capitale giudicale e alla sua distruzione nel 1258. Da questo momento in poi si può asserire che Cagliari sarà madre di una seconda città: infatti, con la distruzione di Santa Igia, gli abitanti di quest’ultima dovettero abbandonarla e stanziarsi in altra sede. Una parte di essi confluì negli attuali quartieri cagliaritani di Sant’Avendrace e di Stampace (il primo già abitato fin dall’epoca punica, e il secondo prevalentemente in epoca romana), mentre un’altra parte degli abitanti andrà a formare quello che diventerà un nuovo polo urbano nel sud-ovest dell’Isola, ovvero la città nuova di Villa di Chiesa, l’attuale Iglesias, che fino a quel momento era divisa in tre villaggi – ognuno dei quali facente capo ad una chiesa: San Salvatore, Sant’Antonio Abate e San Saturnino (l’attuale chiesa della Madonna delle Grazie) – unificati sotto il governo del famigerato conte Ugolino della Gherardesca. Dunque si può dire che anche Iglesias sia figlia (o anche “nipote”) della città di Cagliari.

Iglesias, città nata dopo l’esilio dei cittadini di Santa Igia (foto: http://www.comune.iglesias.ca.it)

È stato detto però che Cagliari è anche madre di una nazione, per quanto dalla nazione stessa dimenticata e trascurata. Nel 1297 il Papa Bonifacio VIII, allo scopo di risolvere la Guerra dei Vespri che contrapponeva gli Aragonesi e gli Angioini per il controllo della Sicilia, decise di infeudare la Sardegna alla corona Aragonese. Gli Aragonesi cominciarono a prendere il controllo dell’Isola solamente a partire dal 1323, stanziandosi sul colle di Bonaria, dove venne costruita una cittadella fortificata che costituì quindi la prima capitale del nascente Regno di Sardegna e Corsica (dal 1479 denominato esclusivamente Regno di Sardegna), lo stesso che attraverso i secoli e il passaggio dalla corona aragonese a quella spagnola, dopo una breve parentesi austriaca venne a formare agli inizi del ‘700 il Regno di Sardegna governato dalla dinastia sabauda. E proprio dal Regno di Sardegna comincerà la lunga e travagliata storia dell’Unità d’Italia, conclusasi in modo definitivo con l’annessione dello Stato Pontificio nel 1870 e la proclamazione di Roma capitale del Regno d’Italia nel 1871. È dunque da quella cittadella sul colle di Bonaria, ormai quasi dimenticata dalla storia nazionale e della quale resta ben poco – a parte poche strutture murarie riemerse nel 2015 in via Milano e la torre difensiva che oggi costituisce l’abside e il campanile del Santuario di Nostra Signora di Bonaria – che ha avuto origine la nazione Italiana, figlia appunto della Città di Cagliari. Una figlia smemorata che, nel tempo, ha dimenticato la sua vera origine.

La torre campanaria del Santuario di Bonaria e alcuni resti in via Milano. Tutto ciò che resta della prima capitale del Regno di Sardegna

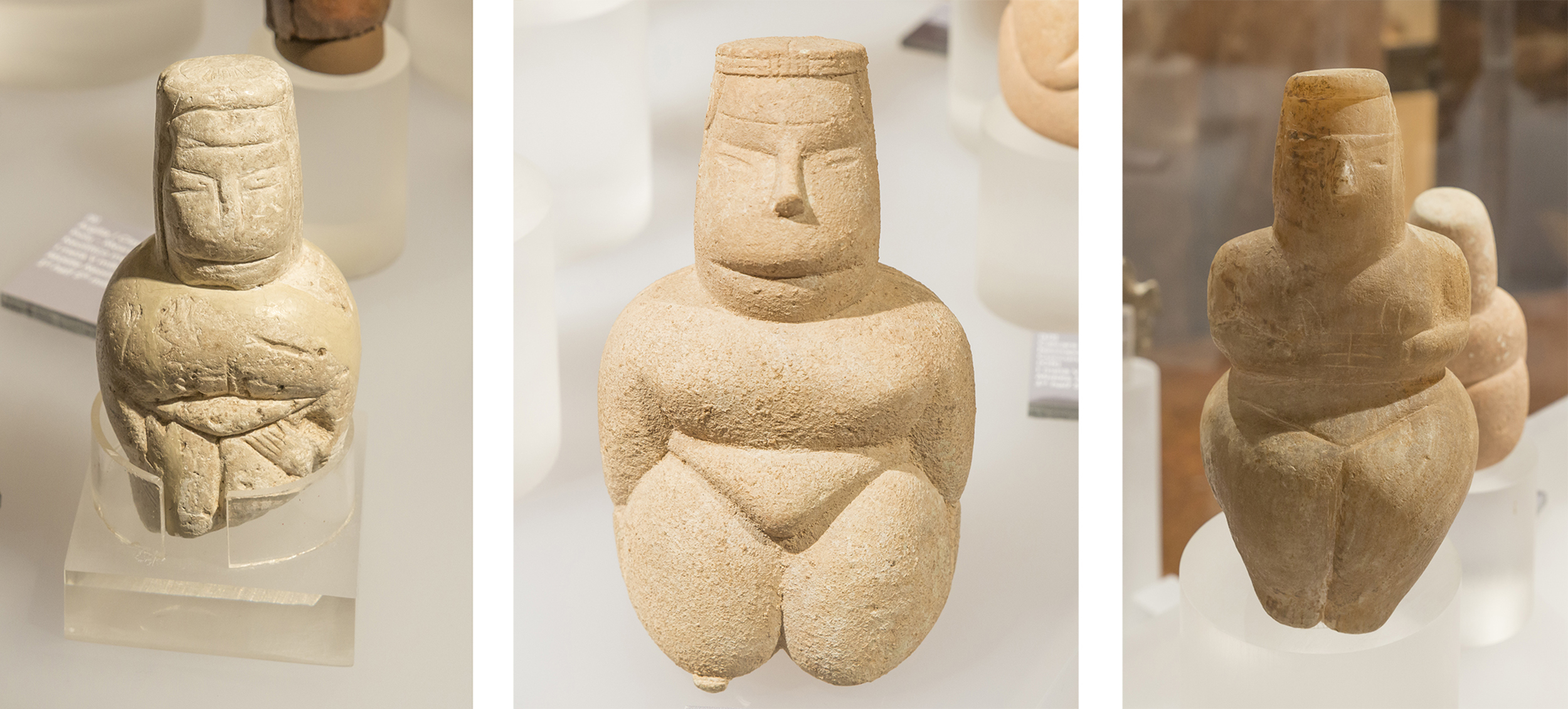

Dea Madre (da Cabras)

Come precisato dal titolo, Cagliari non è solo una Città Madre, ma è anche una città che ha celebrato (e nella quale è tuttora celebrata) la maternità in ogni suo aspetto: mitologico, religioso, storico, artistico e culturale. Per descrivere Cagliari come città delle madri, il punto di partenza ideale è dunque il Museo Archeologico Nazionale. Sebbene le opere che verranno descritte non siano state rinvenute a Cagliari ma in altre località dell’Isola e siano confluite nel tempo all’interno del Museo, i culti a cui fanno riferimento erano comunque diffusi in tutta l’Isola, non escluso quindi il territorio del Cagliaritano ancora prima della mitica fondazione di Cagliari da parte di Aristeo.

Al Museo Archeologico Nazionale sono conservate numerose sculture dedicate a figure femminili identificate (soprattutto grazie agli approfonditi studi del compianto Prof. Lilliu) come Dee Madri.

Si tratta di piccole sculture di epoca pre-nuragica nelle quali è forte la stilizzazione volta all’astrazione delle forme corporee in volumi tondeggianti e prossimi alla forma cilindrica, in seguito – sotto l’influsso della corrente culturale cicladica – ancor più semplificata in volumi più lineari e geometrici. Le sculture erano destinate in parte al culto domestico e, come tali, collocate nelle capanne per proteggere e benedire gli abitanti con l’abbondanza (simboleggiata anche dall’opulenta prosperosità delle forme). In altri casi le sculture delle divinità femminili vennero rinvenute nei luoghi di sepoltura, e in tal senso si pongono come divinità rigeneratrici della vita nell’aldilà o, ancora, simboleggiavano il ritorno del defunto al ventre della Madre Terra. Torneremo su questo aspetto tra poco, in merito ad un’espressione ancora fortemente usata nel linguaggio gergale soprattutto in area cagliaritana.

Dee Madri. A sx da Muros (SS), al centro da Cabras, a dx da Decimoputzu

Dea Madre (da Senorbì)

Le prime raffigurazioni delle divinità femminili o Dee Madri, quelle che mostrano forme corporee più dettagliate e abbondanti, sono di due tipi: la figura stante e quella seduta. Il Prof. Lilliu interpreta questa differenza identificando nel primo caso degli idoli insediati in terra come dispensatrici di beni, grazie e abbondanza (attributi della Madre Natura e delle Dee Madri), mentre per le figure sedute identificava nel rigonfiamento del ventre l’evidente stato di gravidanza e nella postura seduta l’approssimarsi o lo svolgersi del parto.

Di epoca successiva sono le ancor più stilizzate figure di divinità femminili di forma planare, la più celebre delle quali è quella rinvenuta nell’area archeologica di Turriga, nel comune di Senorbì, nella quale è maggiormente schematizzata l’astrazione del corpo femminile in un volume cruciforme col busto formato da una forma trapezoidale includente anche le braccia e sulla quale sporgono i seni semisferici, mentre nella parte bassa – corrispondente al bacino e alle gambe, solo la sporgenza dei glutei richiama alla femminilità (non rappresentata in forma genitale sul fronte della scultura). Vedremo nel corso della narrazione come queste ultime rappresentazioni della Dea Madre abbiano in seguito influenzato la produzione artistica di uno dei più importanti scultori sardi del ‘900.

Come detto poc’anzi, un’espressione vernacolare tipica del cagliaritano reca ancora in sé tracce di un’origine cultuale di matrice funebre. I lettori mi scuseranno se faccio riferimento a quest’espressione scurrile senza porre particolari censure, ma ritengo sia un’ipotesi che potrebbe meritare un approfondimento e le parole che sto per usare non sono destinate ad offendere. Come è noto, molte delle nostre espressioni vernacolari hanno ancora un forte rapporto con la loro origine arcaica, sebbene il tempo trascorso le abbia snaturate nel loro significato. In quest’ottica, l’espressione – ora semplificata e usata esclusivamente come forma di insulto – “su cunn’e mamma rua” (per chi non parla il sardo, è un’evocazione scurrile dell’utero materno) sarebbe in realtà ancora legata proprio alla simbologia funebre delle dee madri rinvenute in aree sepolcrali. L’espressione completa era “cravarinci/torranci/ficchirinci in su cunn’e mamma rua”, ovvero “fai ritorno all’utero di tua madre”. Se associata al culto arcaico della Dea Madre quale simbolo di ritorno alla Terra, appare dunque evidente come l’espressione non avesse originariamente una funzione di insulto verso la genitrice del destinatario, bensì era una forma di maledizione scagliata contro il malcapitato, un invito a morire, a tornare al luogo da cui proveniva: al ventre materno e dunque alla Madre Terra. Nel corso del tempo, e soprattutto in tempi recenti, l’espressione è stata privata del primo termine verbale imperativo (“cravarinci/torranci/ficchirinci”) e ha visto l’aggiunta di un aggettivo insultante – stavolta sì – relativo alla prostituzione, divenendo così “su cunn’e mamma rua ba***sa” (perdonate la censura), assumendo quindi in modo palese la veste insultante piuttosto che il significato maledicente, ancora comunque intuibile nonostante la snaturalizzazione dell’espressione dovuta al progressivo imbastardimento della variante linguistica campidanese.

Madre con bambino (da Serri – Santa Vittoria)

Dopo quest’excursus apparentemente volgare, e sempre restando in ambito archeologico, si può ora osservare come in epoca nuragica la rappresentazione femminile restò ancora fortemente legata all’iconografia materna, ma in quest’epoca le rappresentazioni materne vennero realizzate secondo un canone che non era più quello divino delle Dee Madri, ma le madri vennero raffigurate in una veste più terrena e domestica. Tra i numerosi bronzetti custoditi al Museo Archeologico Nazionale, sono tre quelli che maggiormente rappresentano questa mutata concezione della maternità. I primi due bronzetti, rinvenuti nell’area archeologica di Santa Vittoria a Serri, e databili alla prima età del ferro, raffigurano in maniera assai arcaica ma ben dettagliata ciò che in seguito diverrà un preciso riferimento nell’iconografia cristiana: la madre con bambino. Non bisogna però dimenticare il valore votivo dei bronzetti, in virtù del quale le opere venivano realizzate come segno di grazia ricevuta o come voto per riceverla. In questa luce, i due bronzetti provenienti da Santa Vittoria rappresenterebbero due madri – ognuna col proprio figlio in braccio – in atteggiamento orante, mosse a preghiera dall’ipotetica malattia dei figli. Il primo bronzetto raffigura una madre seduta con un bimbo ancora infante sul grembo, con la mano alzata in segno – forse – di preghiera. Il bambino, sebbene la stilizzazione del bronzetto non consenta una maggiore chiarezza interpretativa, non sembra però sofferente: ha gli occhi aperti proprio come la madre, e la posizione del capo non pare rivelare una effettiva debilitazione. Ciò potrebbe essere spiegato – secondo teorie recenti – come la partecipazione della madre col figlio ad un rituale sociale, ma la teoria ancora prevalente e più verosimile – ovvero quella del prof. Lilliu – di una madre che invoca una grazia per il figlio, non esclude che il bimbo rappresentato presentasse qualche segno di una malattia non grave, o almeno non tale da porlo in pericolo di vita e comportare così una rappresentazione più chiaramente sofferente.

Madre con bambino (da Serri – Santa Vittoria)

Anche la seconda madre orante proveniente da Santa Vittoria ha il braccio alzato in segno di apparente preghiera. Il figlio che posa sulle sue ginocchia non è però un infante come nel primo caso, bensì un giovane adulto – come dimostrerebbe anche il sesso eretto, dettagliatamente scolpito – che però, come nel primo caso, potrebbe essere stato raffigurato in un momento di malattia per il quale la madre invoca una grazia. Anche in questo caso, l’ipotesi della madre orante per il figlio malato appare la più verosimile ed è sempre attribuita al prof. Lilliu, non mancano però anche su questo bronzetto interpretazioni diverse e più recenti.

Ben diverso è il caso del bronzetto proveniente da Sa Dom’e S’Orku di Urzulei e comunemente noto come “La Madre dell’Ucciso”. Si tratterebbe della più antica rappresentazione di quello che diverrà anch’esso un canone iconografico diffuso in tutte le fasi storiche della cristianità: la Pietà. Un’opera che precede di 2500 anni la Pietà più nota al mondo, quella di Michelangelo, e di quasi tre millenni l’omonima opera di Francesco Ciusa (del quale parleremo più avanti). In questo bronzetto è indubbia l’età del figlio, un adulto o comunque un adolescente, abbastanza grande da poter tenere appeso al torace un pugnale. La madre è priva del braccio che, in origine, doveva anche in questo caso essere sollevato in segno di preghiera, ma il differente modo di rappresentare gli occhi, squadrati fino a sembrare rettangolari, rispetto ai due bronzetti di Santa Vittoria (nei quali gli occhi erano ovali) fa ipotizzare che si tratti di occhi chiusi, con la linea dritta formata dalle palpebre congiunte. Ciò consente di riconoscere il figlio come un defunto e la madre come una donna sofferente. Anche stavolta sono state espresse diverse ipotesi sulla rappresentazione (un rituale, un’invocazione, un momento di vita sociale o domestica), ma come sempre è quella del prof. Lilliu ad essere maggiormente riconosciuta. Forse anche in virtù della nostra conoscenza proprio delle “Pietà” cristiane, che ci influenzerebbero nel riconoscerne una di epoca nuragica in un bronzetto che potrebbe avere altri significati, ma è bello anche poter pensare che la piccola scultura nel Museo Archeologico Nazionale rappresenti un primato della Sardegna, sebbene in una rappresentazione tanto triste.

Madre dell’Ucciso (da Sa Dom’e Sorku – Urzulei)

Dall’epoca nuragica è ora il caso di fare un salto temporale assai ampio per parlare delle Madri Sante della cristianità, e dei luoghi sacri ad esse dedicati (in alcuni casi scomparsi, in altri fortemente modificati). La descrizione seguirà ora un ordine cronologico.

La prima madre santa della storia del cristianesimo venerata a Cagliari è Sant’Anna, madre della Vergine Maria. Non è sicuro il momento storico in cui il culto verso Sant’Anna approdò a Cagliari, né è possibile stabilire con certezza se vi fossero nell’abitato edifici religiosi a lei dedicati già prima delle chiesette erette in suo nome nei quartieri di Villanova e Stampace.

In Villanova, nell’area della chiesa di San Domenico, esisteva infatti una chiesuola dedicata a Sant’Anna ed eretta dai Domenicani in seguito al loro insediamento a Cagliari sotto la guida del domenicano senese Nicolò Fortiguerra, nel 1254. Di questa chiesa, che doveva essere di dimensioni contenute, è possibile visitare ancora uno spazio – una campata fortemente rimaneggiata in epoca catalana – e osservare quello che verosimilmente era il suo portale d’accesso. Si tratta dell’attuale cappella della Madonna dei Martiri (l’unica sul lato orientale del chiostro) che – proprio come ricorda anche il Canonico Spano nella sua “Guida della Città di Cagliari” – sorge sul luogo dell’antica chiesuola. L’arco d’accesso alla cappella potrebbe dunque corrispondere al portale della chiesa originaria – seppur con diverse modifiche – rivolto a occidente e manifestando così il canonico orientamento da ovest a est delle chiese più antiche e, in particolare, di quelle erette dai pisani nell’Isola. L’arco è l’unico ingresso a sesto acuto fra quelli di tutte le cappelle del Chiostro (realizzati con archi a tutto sesto, eccetto quello della prima cappella per chi entra, sul lato sinistro, realizzato a sesto ribassato). L’interno della cappella mostra anch’esso sostanziali differenze rispetto al linguaggio costruttivo usato per il resto del chiostro, difatti l’unica campata di cui si compone la cappella è coperta da una volta a crociera formata dall’intersecarsi di due volte ogivali, mentre le crociere del chiostro e delle relative cappelle sono formate dal classico incrocio di due volte a botte. Lo sviluppo verticale della cappella è dunque più slanciato – in un certo senso più “italiano” – rispetto alla solenne ed equilibrata costruzione delle campate tardo-gotiche del chiostro impostate su spazi dal volume pressoché cubico in epoca catalana.

Chiostro di San Domenico – La cappella della Madonna dei Martiri: quanto rimane dell’originaria chiesa di Sant’Anna

Nel quartiere di Stampace è inoltre dedicata a Sant’Anna la grande collegiata tardo-barocca, ma anche in questo caso le origini rimandano all’epoca pisana. Difatti la chiesa, progettata nella seconda metà del XVIII secolo dall’architetto piemontese Giuseppe Viana, venne eretta anch’essa sui resti di una chiesa dedicata a Sant’Anna ed elevata appunto al rango di collegiata nel 1616 dall’Arcivescovo Francisco D’Esquivel. La chiesa romanica occupava l’area del transetto dell’attuale collegiata settecentesca e, come previsto dai canoni liturgici medievali, doveva presentare l’orientamento da ovest ad est (anche se proprio nei suoi pressi sorgevano due chiesuole ora scomparse e anch’esse ricostruite su edifici molto più antichi – San Giorgio e Santa Margherita – che costituivano un’eccezione a questa regola e, come vedremo, non era l’unico caso). Il campanile della chiesa sorgeva sul lato sud, dunque nello spazio occupato attualmente dall’aula e non distante dalle mura del quartiere Stampace che correvano sul lato meridionale della via Azuni: difatti durante la demolizione del campanile venne rinvenuta una lapide che commemorava la costruzione della Torre della Tersana, una delle numerose torri che si innalzavano tra le mura anche nel rione stampacino. Alcuni frammenti della prima chiesa di Sant’Anna potrebbero essere pochi dettagli lapidei di epoca romanica conservati attualmente all’interno della Chiesa di Santa Chiara: si tratta di un capitello che sormontava uno stipite d’ingresso e di due archetti pensili un tempo collocati su una facciata o una fiancata di chiesa (vedremo in seguito il perché quei resti sarebbero stati portati a Santa Chiara).

Chiesa di Santa Chiara – probabili resti dell’antica collegiata di Sant’Anna: ai lati, due archetti pensili; al centro il capitello di uno stipite destro da un portale

La Collegiata di Sant’Anna

La nuova chiesa è stata costruita, come detto, su progetto del Viana a partire dal 1785 e completata dopo lunghe vicissitudini soltanto nel 1938 con la costruzione del secondo campanile, ma i lavori dovettero riprendere immediatamente dopo qualche anno a causa della parziale ricostruzione dovuta ai danni riportati dall’edificio durante i bombardamenti del 1943: il lungo periodo di tempo necessario alla costruzione diede origine al modo di dire cagliaritano “Sa fabbrica de Sant’Anna”, variante locale del romano “la Fabbrica di San Pietro”, usato per indicare qualcosa che viene realizzato in tempi lunghissimi. All’interno della nuova chiesa sono tre le rappresentazioni più importanti di Sant’Anna. La più antica – ed anche la più pregevole – è quella scolpita da Giuseppe Antonio Lonis alla fine del XVIII secolo e attualmente custodita nella sacrestia, mentre fino a pochi anni orsono era osservabile all’interno dell’aula tra le cappelle del lato destro.. Si tratta di un gruppo scultoreo raffigurante la Vergine Maria bambina tra i suoi genitori, San Gioacchino e Sant’Anna.

Sant’Anna e San Gioacchino sono rappresentati anziani perché secondo la tradizione cristiana (il Nuovo Testamento canonico non fa però menzione dei nomi dei genitori della Vergine Maria, mentre sono citati nei Vangeli Apocrifi dai quali si diffuse il loro culto) non ebbero figli nemmeno dopo vent’anni di matrimonio e questa fu una delle motivazioni per cui venne impedito a San Gioacchino di compiere sacrifici nel Tempio: in seguito a quest’umiliazione si ritirò in meditazione nel deserto dove un angelo apparsogli in sogno gli avrebbe annunciato il concepimento della Vergine Maria, annuncio dato contemporaneamente anche a Sant’Anna dallo stesso angelo in un analogo sogno. San Gioacchino fece dunque ritorno a Gerusalemme e si incontrò con Sant’Anna presso la Porta d’Oro e in quel momento, da un loro casto bacio, venne concepita Maria.

Nella scultura del Lonis le vesti di Maria bambina e di San Gioacchino sono riccamente decorate con motivi floreali, e il mantello di Maria è cosparso di stelle dorate su fondo azzurro, a voler preannunciare che diverrà la Regina dei Cieli. L’abito di Sant’Anna è più sobrio ma il velo che copre il suo capo è decorato con un motivo a righe tipico della tradizione tessile ebraica, ricordando così quanto il Cristianesimo derivi dalla Religione Giudaica. Il momento rappresentato nella scultura è quello in cui le mani di Sant’Anna e San Gioacchino lasciano quelle di Maria Bambina, affinché essa cammini da sola: un momento tipico della vita genitoriale di ogni famiglia ma anche un simbolo della forza personale di Maria, capace di affrontare le angustie future che culmineranno sul Monte Calvario.

Il gruppo scultoreo con la Vergine Maria bambina tra i Santi Anna e Gioacchino, opera del Lonis

Sant’Anna con Maria Bambina

La seconda scultura raffigurante Sant’Anna è attribuita anch’essa alla Scuola del Lonis, se non a lui stesso. Anche in questa splendida scultura – di dimensioni maggiori – il linguaggio gestuale e quello simbolico sono gli stessi del piccolo gruppo scultoreo del Lonis: Maria bambina indossa sempre un abito riccamente decorato con motivi floreali e il suo manto è formato da un drappo azzurro con stelle dorate, simbolo del cielo di cui sarà Regina. L’abito di Sant’Anna è invece costituito da un vestito di tonalità scura su cui sono dipinti decori floreali che ancora richiamano – a fine ‘700 – la tradizione dell’Estofado de Or dei secoli precedenti. Attorno alla veste, un drappo giallo con bordo dorato avvolge il corpo della Santa Madre e sul suo capo è nuovamente presente il velo con decoro a righe tipicamente ebraico. Una splendida raggiera in argento orna il capo di Sant’Anna, mentre quello di Maria bambina non presenta corona né raggiera o aureola, presumibilmente andata perduta ma presente in origine. La Maria Bambina è rappresentata anche stavolta nel momento in cui Sant’Anna le lascia la mano per consentirle il suo cammino da sola.

Il terzo gruppo scultoreo è quello presente sull’altare maggiore, realizzato in epoca più recente: risale infatti al 1906. La scultura è un’opera marmorea di ottima fattura che rappresenta Sant’Anna mentre assiste la Vergine Maria Bambina nell’atto di leggere i testi sacri. La scultura è inoltre impreziosita dall’imponente aureola in argento e pietre preziose sul capo di Sant’Anna e dalla bellissima corona sul capo di Maria, anch’essa in argento e preziosi. Non è presente sul basamento della scultura alcuna firma che ne identifichi l’autore, né lo si conosce dai dati storici della Chiesa.

Società di Sant’Anna – Edicola votiva

Il culto di Sant’Anna è ancora vivo nel quartiere di Stampace grazie anche alla “Società di Sant’Anna”, fondata ufficialmente il 27 maggio 1785 con la posa della prima pietra della collegiata, ma operativa già dal medioevo. Dal 1886 la società ebbe sede nel Convento e nella chiesa di Santa Chiara, ed è probabile che proprio nel trasferirsi in questa sede i membri della Società abbiano portato all’interno della chiesa di Santa Chiara quelli che erano i pochi frammenti superstiti della romanica chiesa di Sant’Anna, il capitello e i due archetti pensili di cui si è fatto cenno poc’anzi. Nel 1931 venne istituito dalla società il Circolo Bocciofilo tuttora attivo. Con la devastazione del convento di Santa Chiara in seguito ai bombardamenti del 1943, la Società venne trasferita dal 1950 nell’attuale sede, tra le scalette di Santa Chiara, la via Cammino Nuovo e il Bastione del Balice. Alla fine del giardino della società, esteso in lunghezza anche in virtù dell’attività bocciofila – è presente un’edicola votiva addossata al Bastione del Balice ed ospitante una scultura in cemento dipinto che replica nella posa, nella gestualità e nello stile il gruppo scultoreo posto sull’altare maggiore della Collegiata: si tratta infatti ancora di Sant’Anna che insegna alla Vergine Maria la lettura dei testi sacri. Di questa edicola votiva si è parlato in un articolo precedente, per l’appunto quello dedicato alle edicole votive cagliaritane.

Sempre a Sant’Anna è dedicata l’omonima Casa di Cura del quartiere La Vega, nata alla fine degli anni ’60 e specializzata anche e soprattutto in ginecologia ed ostetricia, ponendosi dunque come luogo di nascita – quindi un luogo da sempre legato alle madri e alla maternità – per almeno buona parte delle ultime tre generazioni di cagliaritani.

Procedendo con l’ordine cronologico, la seconda Madre, la Madre per eccellenza, è la Vergine Maria.

Chiedo scusa ai lettori se sarò breve proprio riguardo la Vergine Maria, ma l’iconografia mariana è – anche nel ristretto ambito cagliaritano – talmente ampia da meritare un articolo a sé che vedrà la luce a breve (salvo il fatto che la mia solita lettrice poco originale non scelga anche stavolta di ispirarsi a qualcosa che sto annunciando di avere in cantiere per fare una frettolosa pubblicazione in anticipo, come da sua tradizione). Mi limiterò qui a descrivere il simulacro della Vergine di Bonaria, proclamata Patrona Massima della Sardegna nel 1908 e alla quale Benedetto XVI conferì, nella sua visita a Cagliari del 2008, i titoli dell’Ave Maria Sarda di “Mama, Fiza e Isposa de Su Segnore”.

Nostra Signora di Bonaria

Il Simulacro di N.S. di Bonaria è legato alla leggenda del suo miracoloso approdo sul lido di Su Siccu. Secondo la tradizione infatti, una nave diretta probabilmente verso Napoli dalla Catalogna, si ritrovò nel mezzo di una tempesta al largo delle coste cagliaritane. L’equipaggio decise allora di alleggerire la nave gettando in mare il carico, tra cui una cassa in legno artisticamente lavorata e della quale, probabilmente, ignoravano il contenuto. La cassa giunse il 25 marzo del 1370 sulla costa di Su Siccu, poco distante dal colle di Bonaria (all’epoca infatti la striscia di terra era ancora ridotta e non bonificata, quindi il mare era più vicino al costone roccioso) e venne trasportata nella chiesetta eretta pochi decenni prima nella cittadella di Bonaria e che, in seguito, verrà appunto eretta al rango di Santuario. All’apertura della cassa, i frati rinvennero al suo interno un prezioso simulacro della Vergine col Bambino sulla mano sinistra e reggente una candela accesa sulla mano destra. Il miracolo non è l’unico attestato nell’Isola, difatti nel XIV secolo anche a Cuglieri – nel lido di Santa Caterina di Pittinurri – venne rinvenuta una scultura della Vergine col Bambino (alla quale in seguito venne dedicato il Santuario di Santa Maria della Neve, soprastante l’abitato). Ma non solo: anche nelle Canarie, a Tenerife, vent’anni dopo il miracolo di Bonaria e dunque nel 1390, venne rinvenuta un’altra scultura della Vergine col Bambino, stavolta però su una roccia in riva al mare e non in una cassa. I tre miracoli, così simili tra loro, hanno in comune almeno per Cagliari e Tenerife l’iconografia della Madonna reggente una candela, appunto la Vergine della Candelora o – nella variante spagnola – della Candelaria.

Il simulacro della Madonna di Bonaria presenta però caratteri scultorei ben differenti dai canoni trecenteschi ed attribuibili ad un’epoca più recente, il tardo XV secolo della scuola scultorea campana. Il ricco Estofado de Or con cui è decorato l’abito della Vergine, il maggiore risalto e la maggior cura dei dettagli, oltre alla perfetta resa della morbidezza del panneggio e degli incarnati pittorici non sono infatti caratteristici della scuola catalana del XIV secolo che – come ben noto – erano assai meno precisi e legati ancora ad un gusto medievale lontano dall’espressività rinascimentale. È pertanto ipotizzabile che il bellissimo simulacro venerato nel Santuario di Bonaria sia una preziosa copia autentica – persino migliorata nell’esecuzione – della scultura rinvenuta nel 1370 che potrebbe essere andata perduta o danneggiata durante l’arco di tutto il XV secolo. Ciò non è inteso a voler togliere valore alla devozione cagliaritana per la Patrona Massima della Sardegna e Protettrice dei Naviganti, è solo una presa di nota di evidenti differenti stilistiche tra due epoche artistiche. La devozione verso la Madonna di Bonaria è sempre stata molto diffusa tanto che, grazie al suo culto, Cagliari può definirsi Città Madre per la quarta volta. Infatti – dopo Santa Igia, Iglesias e l’intera Nazione Italiana – la capitale dell’Argentina, Buenos Aires, venne fondata da Pedro Mendoza nel 1536 col nome di Ciudad del Espíritu Santo y Puerto Santa María del Buen Ayre in onore della Madonna di Bonaria (probabilmente anche per la presenza di sardi nell’abitato originario) e rifondata definitivamente nel 1541 dall’esploratore Juan de Guaray col nome di Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Nuestra Señora de los Buenos Aires.

Le altre due madri sante di cui parleremo nell’articolo vissero più o meno negli stessi anni e sono state entrambe madri di illustri personalità nella storia cristiana.

Santa Restituta visse a Cagliari nel III secolo d.C. e fu la madre di Sant’Eusebio di Vercelli, santo patrono del Piemonte ed esponente della lotta contro l’eresia ariana, oltre che amico di Sant’Ambrogio di Milano.

Santa Restituta – IV-V sec. d.C.

Esistono diverse versioni dell’agiografia di Santa Restituta, derivanti anche dal fatto che a Cagliari sono state venerate due Sante con lo stesso nome e le loro reliquie. La Santa Restituta le cui reliquie oggi sono custodie nel Santuario dei Martiri della Cattedrale è verosimilmente la Santa nata a Teniza (l’attuale Biserta, in Tunisia) dove visse e subì il martirio. Le sue spoglie sarebbero state poi condotte in Sardegna dai vescovi africani esiliati da Trasamondo, re dei Vandali, e dunque trasferite qui assieme a quelle di Sant’Agostino di Ippona. La Santa Restituta di Teniza è riconosciuta come Vergine e Martire, e ciò rende impossibile il fatto che si tratti della madre di Sant’Eusebio, nonostante alcune fonti e alcune guide tendano a confondere le due sante. È dunque più veritiera l’agiografia che vede Santa Restituta come nativa di Cagliari, e non solamente un’esule come vuole una variante della sua storia. Santa Restituta di Cagliari subì il martirio sotto le persecuzioni di Diocleziano e al termine di un periodo di prigionia trascorso in quella che ora è la Cripta di Santa Restituta, al di sotto dell’omonima chiesa seicentesca nel quartiere di Stampace. Una delle versioni della storia della Santa vuole che il luogo di prigionia sorgesse non lontano dalla sua abitazione nella quale venne alla luce proprio Sant’Eusebio di Vercelli.

Nella Cripta è ancora oggi oggetto di devozione la colonna alla quale la Santa venne legata e presso la quale subì il martirio. Le sue reliquie vennero rinvenute agli inizi del seicento insieme a quelle di altre martiri – tra le quali forse anche le sue figlie – in un piccolo sacello interno alla cripta, oggi visitabile tramite una breve scala. Nella Cripta, un antico simulacro in pietra calcarea risalente al IV-V secolo d.C. (probabilmente scolpito su una stele funeraria di epoca punica) la rappresenta col volto sereno e la mano sinistra sollevata in segno di benedizione. Il simulacro è posto al centro dell’altare eretto al di sopra del sacello nel 1616 proprio al fine di custodire le sue reliquie, delle quali si perse totalmente traccia in quanto furono trasferite dall’altare per essere ospitate in un luogo più sicuro (e ciò fu ancora una volta motivo di confusione con la Santa Restituta di Teniza e con le sue reliquie del Santuario dei Martiri), per essere poi riscoperte solo nel 1997 in un prezioso scrigno rinvenuto in un piccolo ambiente nascosto nella vicina collegiata di Sant’Anna.

Negli stessi anni in cui visse Santa Restituta, visse anche Sant’Elena Imperatrice, il cui culto è stato molto diffuso nel cagliaritano (basti pensare che da lei prende il nome la città di Quartu Sant’Elena). La Santa Imperatrice, nata nel 248 d.C. in Turchia e morta a Treviri nel 329, è stata la madre di Costantino I, imperatore romano d’Occidente dal 306 d.C. e promulgatore insieme a Licinio (imperatore romano d’Oriente) dell’Editto di Milano che stabiliva e tutelava la libertà di culto nelle terre dell’Impero, ponendo così fine alle persecuzioni contro i mal tollerati cristiani ma stabilendo anche le basi per la successiva Donazione di Costantino – un documento la cui falsità venne dimostrata già da Lorenzo Valla nel XV secolo – e che stabiliva la sovranità papale sulla chiesa e la superiorità del potere papale su quello imperiale, facendo dunque della Chiesa l’organo di governo dell’Impero.

Interno della chiesa di Sant’Alenixedda

Secondo la tradizione Sant’Elena, pochi anni prima della sua morte, intraprese un pellegrinaggio in Terra Santa durante il quale fece demolire il tempio pagano sorto sopra il Santissimo Sepolcro e rinvenendo nelle sue fondamenta le tre croci del Golgota e il cartello che fu posto sopra la Croce di Cristo. Il riconoscimento della Vera Croce, fra le tre, avvenne poggiando sul corpo di una donna malata una croce per volta finché, posandovi sopra la terza, la donna guarì miracolosamente. A Sant’Elena viene attribuito anche il ritrovamento dei chiodi della Croce, uno dei quali venne incorporato nell’elmo di Costantino e un altro trasformato nel morso del suo cavallo. Il terzo chiodo sarebbe stato poi inserito all’interno della Corona Ferrea.

Vista l’importanza della Santa Imperatrice per il cristianesimo, appare dunque naturale la diffusione della sua venerazione.

A Cagliari non vi furono comunque grandi edifici in suo onore, ma oggi è ricordata in una chiesetta e in una via a Lei dedicate con la versione sarda del suo nome: Sant’Alenixedda. La strada, sulla quale oggi affacciano il Teatro Lirico, il Parco della Musica e le Case Ormus, sembra distante e scollegata dalla chiesetta. In realtà, in origine l’attuale via Sant’Alenixedda (di per sé breve) era il punto di partenza della lunga strada che – fino al dopoguerra, con l’ampliamento del quartiere San Benedetto e la costruzione del Quartiere Europeo e della Fonsarda – costituiva il collegamento tra il centro urbano e la periferica chiesetta e, dunque, anche con l’area dello scomparso borgo medievale di San Vetrano del quale la chiesa di Sant’Alenixedda era il principale luogo di culto. La chiesa è oggi spoglia degli arredi interni e priva dell’abside; mostra come unico resto della struttura originaria l’elegante prospetto costruito secondo canoni stilistici del gotico italiano, dimostrando così che la sua edificazione – come quella del borgo – è precedente alla conquista catalana. La facciata, suddivisa in tre specchi da due lesene scanalate e da robuste paraste angolari, è impreziosita da archetti pensili con modanature trilobate che seguono l’andamento della facciata a capanna – priva però del cornicione originario – al centro della quale svetta il campanile a vela a luce singola.

Chiesa di SantAlenixedda

Cagliari, in quanto capitale Giudicale e del successivo Regno di Sardegna, non fu solo una città di Madri Sante, ma anche una città di Giudicesse e Regine, anch’esse madri di importanti personalità nella storia locale e nazionale. In epoca giudicale emergono, infatti, due figure femminili – entrambe madri, giudicesse e reggenti – e sorelle tra loro: Benedetta e Agnese di Massa.

La loro storia comincia col matrimonio del padre Guglielmo I (a sua volta figlio di un’altra importante madre dell’epoca giudicale, Georgia di Lacon-Gunale) con Adelaide Malaspina, dalla cui unione nacque anche una terza sorella, Preziosa. Adelaide non prese mai parte nella travagliata vita politica del marito, che aveva spodestato dal trono giudicale di Cagliari Pietro Torchitorio III (iniziando così la dinastia dei Lacon di Massa) e mosse guerra di volta in volta agli altri tre giudicati alleandosi alternamente con Pisa e Genova.

La figlia primogenita, Benedetta, sposò in prime nozze Barisone II d’Arborea e regnarono ciascuno sul proprio giudicato (Benedetta come reggente di Kalari in nome del figlio Guglielmo II). L’attività di giudicessa reggente di Benedetta è però segnata dall’instaurarsi dell’egemonia della Repubblica Pisana che riuscì, nel 1216, a strapparle la concessione del colle di Castello, futura rocca pisana e fulcro delle vicende storiche della città dal medioevo alla fine dell’800.

La successiva linea politica di Benedetta fu volta dunque al tentativo di arginare l’emergere della potenza pisana nel territorio di Cagliari, onde salvaguardare il giudicato per il figlio Guglielmo II, e tale politica venne proseguita anche dopo la sua morte – avvenuta nel 1232 – da sua sorella Agnese.

Alla morte di Benedetta, fu infatti Agnese – già divenuta madre della futura regina di Torres, Adelasia – a governare come reggente il giudicato di Cagliari in favore del nipote. Fu proprio il matrimonio di Agnese e Mariano II di Torres a porre le basi per la pace tra il giudicato cagliaritano e quello turritano. Poco prima della morte di Benedetta, Agnese fece ritorno a Santa Igia in seguito all’insediamento sul trono di Torres del figlio Barisone III, appena undicenne, la cui reggenza venne però affidata allo zio. Alla prematura morte di Barisone III, nel 1236, sarà Adelasia a governare il giudicato di Torres.

Agnese, in qualità ora di reggente del Giudicato di Cagliari, non risparmiò i tentativi per porre un freno all’egemonia pisana, onde salvaguardare il giudicato per i nipoti e pronipoti. Le sue speranze per la sopravvivenza del giudicato non furono però mai esaudite, in quanto il suo pronipote Guglielmo III Sallustio IV sarà l’ultimo giudice a governare fino alla caduta di Santa Igia, nel 1258, per mano dei Pisani. La sorte volle che ad Agnese venisse risparmiato almeno quest’ultimo dispiacere: morì infatti l’anno prima e venne sepolta nella Cattedrale di Santa Igia, accanto alla tomba di sua madre Adelaide Malaspina. Purtroppo però anche le sue spoglie subirono le conseguenze della disfatta di Santa Igia: la cattedrale venne infatti distrutta assieme alla città e delle tombe in esse custodita si perse traccia, forse per sempre.

In epoca catalana e spagnola non vi furono mai figure materne di grande rilievo storico, essendo il regno retto esclusivamente dai viceré, le cui mogli restarono quasi sempre nell’ombra. L’abisso tra il grande potere delle donne in epoca giudicale e la totale assenza di ruoli femminili di spicco durante il dominio iberico è rimarchevole come segno del progresso conquistato nell’epoca giudicale e del regresso portato dalla dominazione catalana.

L’epoca sabauda fu più ricca di illustri personalità femminili, tra le quali spicca quella di Maria Cristina di Savoia, anche se in quest’articolo se ne parla anticipando uno degli argomenti che verrà marginalmente trattato più avanti: le madri morte di parto.

Maria Cristina di Savoia

Maria Cristina Carolina Giuseppa Gaetana Efisia di Savoia nacque a Cagliari il 14 novembre 1812, durante l’occupazione francese del Piemonte e quindi nel periodo in cui la corte sabauda risiedette a Cagliari. Ultimogenita di Vittorio Emanuele I di Savoia e di Maria Teresa d’Asburgo-Este, si distinse fin dalla giovinezza per l’animo mite e sereno, prima ancora che per la sua bellezza della quale le fonti parlano con toni entusiastici. Molto devota e di animo caritatevole, si occupò sempre di opere di beneficenza. Una settimana dopo il suo ventesimo compleanno, andò in sposa a Ferdinando II delle Due Sicilie, il quale non mostrò mai di ricambiare l’amore coniugale, pur mantenendo verso la moglie il più alto rispetto e una grande confidenza. La sua attività politica non venne mai svolta in primo piano, ma tramite la sua influenza positiva sulla personalità del marito. Fu grazie a Lei se, durante i pochi anni in cui visse come regina fino alla morte, non furono mai eseguite le condanne capitali né vi furono ulteriori condanne a morte. Fu madre solo per 15 giorni poiché morì, in seguito alle conseguenze delle complicazioni del parto, il 31 gennaio 1836. Il marito avviò subito il processo di beatificazione, riconoscendo così l’importanza rivestita dalle opere di carità promosse da Maria Cristina in vita. Venne dichiarata venerabile nel 1859 e beatificata nel 2014.

Suo figlio, Francesco II delle Due Sicilie, regnò solamente per un breve periodo dal 22 maggio 1859 al 20 maggio 1861, quando il Regno delle Due Sicilie venne annesso al Regno di Sardegna delle sue origini materne. Sull’esempio della madre, anche Francesco II si adoperò per evitare l’esecuzione delle sentenze capitali e concedendo amnistie, oltreché migliorando le condizioni di vita all’interno dei luoghi di detenzione. Persino nel dover lasciare il trono impose alle truppe napoletane di non opporre resistenza all’esercito sardo-piemontese per evitare spargimenti di sangue tra militari e civili. Buon sangue non mente.

Maria Giuseppina di Savoia

Ora occorre però fare un passo indietro onde poterci collegare all’argomento successivo (le madri del Cimitero di Bonaria), parlando di un’altra Regina sabauda: Maria Giuseppina di Savoia, che non fu mai madre ma il cui desiderio di maternità è impresso in forma simbolica sul suo monumento funebre. Moglie di Luigi Saverio di Borbone, Conte di Provenza e fratello di Luigi XVI (Re di Francia e marito di Maria Antonietta), il suo matrimonio fu causa d’apprensione per Maria Teresa d’Austria – madre di Maria Antonietta – in quanto anche la figlia tardò a generare un erede, pertanto un’eventuale discendenza da Luigi Saverio e Maria Giuseppina avrebbe indebolito le preferenze dell’allora Re di Francia Luigi XV verso il nipote Luigi XVI, in favore del Conte di Provenza. Sfortunatamente, Maria Giuseppina non ebbe mai figli e, per la sua morte avvenuta nel 1810, non riuscì a salire sul trono di Francia accanto a Luigi Saverio, divenuto Re col nome di Luigi XVIII. Alla sua morte, Maria Giuseppina venne sepolta nel Santuario dei Martiri all’interno della Cattedrale di Cagliari. Il suo monumento funebre, opera del sassarese Andrea Galassi (allievo del Canova), mostra un genio alato che si appoggia all’urna funeraria sulla quale è scolpita in micro rilievo una splendida allegoria della Carità rappresentata come una madre che allatta il figlio mentre un secondo bimbo tenta di salirle in grembo (simbolo quindi, come detto, anche del desiderio di maternità di Maria Giuseppina). La presenza alla sinistra dell’immagine della Carità di una figura col dito puntato in alto è dimostrazione di come questo micro rilievo venne preso a modello per uno dei più significativi monumenti funebri ad una madre tra quelli eretti nel Cimitero Monumentale di Bonaria, il monumento a Maria Antonietta Todde-Perra, del quale parleremo tra poco.

Cattedrale di Cagliari, Santuario dei Martiri: Tomba di Maria Giuseppina di Savoia e dettaglio dell’urna col bassorilievo della Carità

È infatti il momento di prendere in esame le principali rappresentazioni della maternità in tutte le sue forme all’interno del Cimitero di Bonaria.

Tra le più antiche (se non la più antica in assoluto) vi è quella del monumento alla nobildonna Luigia Asquer Nin di San Tommaso, realizzata dallo scultore ligure Emanuele Giacobbe nel 1860 (e tra le prime opere del Cimitero ad essere fotografate da Gian Luigi Cocco, nel 1870). Luigia Asquer Nin è raffigurata ancora giovane e in un delicato momento di tenerezza durante il quale abbraccia il suo figlioletto. La scultura ferma un istante preciso, quello in cui la nobildonna – con un piede poggiato sullo sgabello – ha appena sollevato il bimbo da terra, probabilmente proprio per posarlo sul suo ginocchio e giocare con lui, coccolarlo, vivere uno di quei momenti speciali del rapporto madre-figlio appena sbocciato. Lo sguardo della nobildonna appare però distante, triste, sperduto al punto di non osservare il bambino – che sembra quasi scivolarle tra le mani – come a voler presagire il futuro distacco.

Un altro elegantissimo monumento rappresenta una scena quasi “fotografica”: si tratta dello splendido monumento funebre a Caterina e Speranza Cugia, opera di Giovanni Pandiani del 1870. Il monumento è caratterizzato dall’ampio piedistallo concepito per consentire alla scultura di venire ruotata a 360° ed essere osservata dunque anche a tuttotondo. Caterina e Speranza Cugia sono rappresentate con i loro abiti eleganti, e la giovane figlia sfoggia una capigliatura a boccoli di gusto tipicamente vittoriano. La delicata posa delle braccia e delle mani di madre e figlia crea un elegante doppio abbraccio, per un legame che la morte ha reso eterno. La grazia di questo monumento lo rende una delle opere più pregevoli e significative dell’intero catalogo museale del Cimitero Monumentale di Bonaria.

A sx: Monumento funebre a Luigia Asquer Nin; a dx: monumento funebre a Caterina e Speranza Cugia

Monumento funebre di Antonietta Todde-Perra

Risale al 1879 il monumento, precedentemente citato, di Maria Antonietta Todde-Perra scolpito da Ambrogio Celi.

Come preannunciato nel descrivere l’urna del monumento funebre di Maria Giuseppina di Savoia, l’opera appare ispirata proprio al micro rilievo dell’urna: si tratta infatti della rappresentazione di Maria Antonietta Todde-Perra, morta ad appena ventisette anni, nell’atto di allattare il suo ultimogenito mentre una bimba alla sua destra tenta di salire sul suo grembo per essere abbracciata e il primogenito (unica aggiunta rispetto allo schema dell’Urna di Maria Giuseppina di Savoia) posa la sua guancia sulla spalla sinistra della madre. Sovrasta e protegge questo momento di intimità domestica tra madre e figli un Angelo col dito rivolto al cielo, proprio come la figura dell’urna, quasi a voler indicare alla giovane madre il percorso verso i cieli mentre lei guarda in alto distogliendo lo sguardo dai suoi bambini, dunque iniziando proprio in quel momento la lunga e dolorosa separazione dovuta alla sua dipartita.

Fu però Giuseppe Sartorio a realizzare le più note sculture che narrano storie di madri. La prima opera da lui scolpita per il Cimitero di Bonaria fu proprio la lapide di una madre, Felicita Metteo, la cui iscrizione ricorda che la Donna “moriva dando alla luce un figlio il 16 Maggio1885 in età d’anni 36”. L’opera si caratterizza per il realismo del volto, realizzato prendendo a modello proprio una foto della defunta. Nello stesso anno Giuseppe Sartorio realizzava un’altra lapide dedicata a una madre, la Nobildonna Efisia Pintor Ghersi, ricordata con un breve ma significativo epitaffio “addio impareggiabile madre, addio madre diletta”. In sole due righe il suo ruolo di madre viene ricordato due volte: è indubbio, qui, l’affetto e il dolore dei figli. La lapide è realizzata con uno schema simile a quello della lapide a Felicita Metteo, ovvero un medaglione ovale col ritratto della defunta a sinistra e uno spazio epigrafico a destra. La differenza è nel supporto su cui è incastonato il medaglione: un foglio strappato – simbolo di una morte avvenuta troppo presto, una pagina sottratta al libro della vita – nel caso di Felicita Metteo, e un drappo funebre sorretto da una civetta in volo per la lapide di Efisia Pintor Ghersi.

Giuseppe Sartorio: lapidi di Felicita Metteo (a sx) e di Efisia Pintor Ghersi (a dx)

Tomba di Adelina Sbragia ed Ersilia Benetti

Tra le sue opere più notevoli, è da segnalare il monumento alla piccola Adelina Sbragia e a sua madre Ersilia Benetti. A prima vista, nell’osservare il monumento sembra quasi che Adelina pianga sul medaglione in cui è scolpito il severo ritratto della sua mamma, in realtà leggendo il cartiglio posto al di sotto del mazzo di fiori tenuto in mano da Adelina, si apprende che la bimba morì per prima ad appena otto anni, “la seguiva la Madre Ersilia Benetti”. Non si fa cenno ad una scomparsa improvvisa della bimba e dunque il messaggio che Giuseppe Sartorio vuole trasmettere con questo monumento è fortemente significativo: è probabile che la bambina sia morta dopo un periodo di malattia e che i genitori ne fossero al corrente. La madre dunque morì simbolicamente prima ancora della figlia nel momento in cui seppe a quale drammatico destino sarebbe andata incontro la bambina.

Quello a Francesca Warzee Crobu, del 1894, è forse il monumento più noto del Cimitero di Bonaria, conosciuto dai cagliaritani come “l’ultimo bacio” o anche “l’ultimo saluto”, ed è la rappresentazione del figliolo che scosta il drappo funebre che copre il corpo e il volto della madre onde poterle dare quell’ultimo affettuoso e drammatico saluto, quel bacio così doloroso che Sartorio ha rappresentato un attimo prima che avesse luogo.

Efisino Devoto

Sette anni prima, nel 1887, Sartorio realizzò un monumento che si pone esattamente all’opposto rispetto alla scena rappresentata in quello di Francesca Warzee Crobu: il monumento ad Efisino Devoto. Qui non è un bambino a salutare la madre defunta, ma è il bambino stesso ad essere raffigurato così come venne rinvenuto: seduto nella sua seggiolina, con ancora il suo cavallino giocattolo in mano, col capo reclinato in una posa che fa quasi pensare che il bimbo stia dormendo. La madre non è presente alla scena, è con chi osserva il bambino, è nei nostri occhi che guardano la scultura, ma soprattutto è lì nel monumento, nella scritta posta sulla base della scultura, in quel grido così straziante da sembrare quasi di udirlo provenire dalla madre accanto a noi osservatori: “Cattivo, perché non ti risvegli?!”. È forse proprio questa la più importante tra le sculture materne di Giuseppe Sartorio, perché la madre è presente anche senza essere visibile, è nel dolore di quel grido, nell’echeggiare di quelle parole che tutti noi leggiamo ma al tempo stesso percepiamo sonoramente come un urlo di disperazione.

Giuseppe Sartorio: Monumento Funebre di Francesca Warzee-Crobu

Cappella della Madonna della Vittoria

Rimanendo nel tragico tema delle madri in lutto e nell’area di Bonaria, è significativa l’opera di un’associazione di madri nata dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero la realizzazione della cappella della Madonna della Vittoria (o dei caduti) nel braccio destro del transetto della grande Basilica di N.S. di Bonaria. La Cappella venne appunto realizzata nel 1930 come opera commemorativa da parte delle madri dei soldati caduti nella Grande Guerra. L’altare è ispirato allo stile barocco e se non fosse per la lucentezza dei marmi, che ne rivela la realizzazione “recente”, potrebbe realmente essere confuso con un altare del XVIII secolo. In luogo della pala d’altare dipinta è presente un bassorilievo di buona fattura eseguito dallo scultore Montaldi, rappresentante la Pietà, appunto immagine della Madre che piange nel sorreggere il corpo del Figlio ucciso, la raffigurazione iconografica della Madonna più adatta a descrivere la sofferenza delle madri che subirono tali perdite in guerra. Ai lati dell’ingresso della cappella due altissime lapidi accolgono i nomi dei soldati cagliaritani caduti in battaglia. Spezza il cuore considerare come, dopo appena un decennio, altre madri di una nuova generazione piangeranno la morte dei figli caduti al fronte nella Seconda Guerra Mondiale. E alle due lapidi si aggiunse dunque un nuovo elenco di giovani soldati morti in battaglia. Triste destino quello delle madri dei soldati…

Dal colle di Bonaria, la narrazione si sposta ora verso la Galleria Comunale d’Arte e verso il Palazzo Civico, dove è possibile osservare le opere del più rappresentativo artista sardo della prima metà del XX secolo: il nuorese Francesco Ciusa.

La più iconica, ammirata e apprezzata dalla critica fra le sue opere, oltre ad essere la più famosa, è sicuramente “La Madre dell’Ucciso”, del 1906. L’opera ha lo stesso titolo dato ad uno dei bronzetti di cui si è parlato all’inizio dell’articolo, ma con un concetto completamente diverso, attuale e persino più sofferto. L’opera è in sé la rappresentazione di un dolore profondo ma muto, della forza e della capacità di sopportazione di una madre che rimane seduta immobile, ferma nello sguardo e nella posa, ad osservare probabilmente il figlio defunto senza dar segno di lamento, senza cedere allo strazio bensì chiudendosi nel suo ermetismo dove concentra tutti i suoi pensieri e i suoi sentimenti: nel suo volto di madre ferita è infatti possibile osservare dolore, rammarico, nostalgia, financo un barlume di ferocia e meditazione di vendetta per l’uccisione del suo amato figlio. L’opera venne esposta alla VII Biennale di Venezia, nel 1907, riscuotendo un largo consenso di pubblico e critica in virtù del quale vennero richieste diverse fusioni in bronzo dell’originale in gesso. La prima copia in bronzo venne realizzata per la Galleria d’Arte Moderna di Roma, e successivamente altre due copie vennero realizzate per un museo londinese e per la Galleria d’Arte Moderna di Palermo. Nel 1983 venne realizzata una nuova fusione per il Palazzo Civico di Cagliari, in occasione del centenario dell’artista, mentre il gesso originale è tuttora custodito nella Galleria Comunale d’Arte dove è ospitato dal 1939.

Francesco Ciusa, La Madre dell’ucciso: a sx il gesso originale nella Galleria Comunale d’Arte; al centro il dettaglio del viso; a dx il bronzo del Palazzo Civico

Dolorante Anima Sarda

“Dolorante Anima Sarda”, del 1910-11, al pari del “la Madre dell’Ucciso” è un’altra rappresentazione di un lutto, difatti qui una donna condivide con il figlio il dolore per la scomparsa del loro marito e padre, un pastore vittima di omicidio. Il bimbo è accolto, come in un rassicurante e protettivo abbraccio, tra le gambe della mamma ed esprime tutto il suo dolore nel pianto. La donna, la madre, invece reagisce scagliandosi contro il cielo, verso cui originariamente indirizzava le mani nel gesto delle “ficche”: un segno di disprezzo e d’ira, espresso col pugno chiuso nel quale il pollice sporge tra l’indice e il medio. L’opera fu amputata delle braccia nel 1935 proprio dallo stesso Ciusa, per evitare che le venisse attribuito un carattere blasfemo. Nonostante la menomazione, sono ancora manifesti quel dolore e quella rabbia che la donna esprime e condivide col figlio.

Bontà

“Bontà”, opera del 1911, è un’altra rappresentazione materna di forte impatto visivo e anche in questo caso l’autore ha volutamente menomato la sua opera, decapitandola. Si tratta inoltre del primo nudo scolpito da Ciusa. La figura materna è statica e in netto contrasto con la vivacità del bimbo che le si arrampica sul petto dalle gambe in cerca di un contatto visivo negato dall’acefalia della madre. La bontà assume, grazie alla posa ieratica, il significato di un’anima generosa che mette sé stessa e il proprio corpo a disposizione del suo bambino affinché possa nutrirsi e possa giocare con la madre che non si oppone con alcun gesto ma anzi, aprendo leggermente le mani dimostra la sua benevola predisposizione.

L’Anfora Sarda

“L’Anfora Sarda”, opera più tarda risalente al 1927-28, è la sensuale immagine in cui sia la madre che il figlio ricevono il nutrimento o comunque si dissetano: la madre dall’anfora, e il bimbo dal seno materno. Questo doppio nutrimento è quindi rappresentativo dello stretto contratto tra la maternità che nutre i figli e Madre Natura che nutre le madri. La Donna qui è sia una madre, sia un’immagine della carità che allatta, ma può essere interpretata anche come una versione novecentesca della Dea Madre, che dopo aver donato la vita provvede a nutrire i suoi figli, traendo dall’acqua il suo sostentamento, la sua linfa vitale.

L’altro grande artista del ‘900 che ha fatto della maternità uno dei temi principali della sua produzione artistica è l’oranese Costantino Nivola, le cui “Madri” con le loro morbide e sinuose forme ingentiliscono la sgraziata mole del Palazzo del Consiglio Regionale in via Roma. Delle 8 sculture presenti negli spazi porticati del Palazzo del Consiglio Regionale, sette sono sculture raffiguranti madri (l’ottava è una figura maschile), scolpite a partire dal 1985 proprio per l’erigendo Palazzo del Consiglio Regionale. Caratteristiche principali delle “Madri” di Nivola sono le forme morbide e astratte che, pur in chiave moderna, richiamano l’archetipo della Dea Madre cicladica. Le figure materne di Nivola, realizzate in travertino e in granito, presentano forme soavi e aperte come un abbraccio, e nei loro seni sporgenti e soprattutto nella prominenza del ventre fecondo è possibile riconoscere da subito l’attributo materno così fortemente simbolico e arcaico.

Così lo stesso Nivola descrisse la sua ricerca artistica: «Da qualche tempo in qua si va sempre più definendo nella mia scultura una forma semplice, essenziale, nella quale tento di depositare tutta una collezione di evocazioni visuali e sensorie.

Qui spirito e sensi collaborano all’impegno di dare forme e significato alla materia. C’è una forma femminile come risultato. Il muro panciuto della casa rustica, nella mia età magica dell’infanzia, nascondeva sempre un tesoro: il pane piatto e sottile che si gonfiava al calore del forno, promessa di appagare la fame una volta per sempre. Allo stesso modo la donna incinta nasconde nel suo grembo il segreto di un figlio meraviglioso. Vorrei dedicare queste sculture alla speranza del figlio meraviglioso delle donne sarde».

Costantino Nivola – Figura Femminile (Madre)

Due “Madri” di Costantino Nivola

Il Palazzo del Consiglio Regionale, con le sue sculture di Nivola, ci introduce nel quartiere Marina, dove ci soffermeremo per parlare dell’opera di carità di due grandi Donne, definite appunto “le Madri della Marina”: Suor Giuseppina Nicoli e Suor Teresa Tambelli. La Beata Suor Giuseppina Nicoli nacque in Lombardia, a Casatisma (provincia di Pavia), il 18 novembre 1863, quinta di dieci fratelli. Si diplomò alle scuole magistrali, conseguendo il diploma di maestra in un’epoca in cui le donne non erano ancora del tutto ben accette nell’ambito scolastico italiano. Poco meno che ventenne entrò come novizia nella sede centrale della provincia di Torino delle Figlie della Carità, ovvero la Casa di San Salvario. Si trasferì due anni dopo, nel 1885, nel Conservatorio della Divina Provvidenza di Cagliari, dove rimase fino al 1899 adoperandosi per l’istruzione dei ceti meno abbienti e degli operai della “Società Pia Unione dei Figli di Maria” (da Lei stessa istituita), detti “Luigini” perché posti sotto la protezione di San Luigi. Nel giugno 1899 si trasferì a Sassari, presso l’Orfanotrofio Comunale. Nel 1910 fu richiamata in Piemonte, dove rimase per tre anni fino al suo ritorno a Sassari. Al suo rientro trovò però l’ambiente sassarese piuttosto ostile in virtù di un anticlericalismo che la Beata aveva già sperimentato nella sua prima esperienza sassarese e che si era accresciuto nei tre anni della sua lontananza. Nel 1914 si allontanò quindi da Sassari per tornare a Cagliari come Superiora dell’Asilo della Marina, nel quale vivrà fino alla fine dei suoi giorni.

la Beata Suor Giuseppina Nicoli

La sua attività fu instancabile e grazie a Lei videro la luce diverse istituzioni benefiche, come la prima sezione italiana delle Damine di Carità (la Piccola Opera di Luisa di Marillac) e quindi l’istituzione di un laboratorio nel quale le damine confezionavano o riparavano gli abiti da distribuire ai poveri; l’opera assistenziale presso la Colonia Marina del Poetto, dove vennero assistiti gli scrofolosi, oltre all’assistenza prestata nei locali dell’Asilo ai feriti della Grande Guerra. A Lei si devono inoltre l’istituzione delle Dorotee e quella delle Zitine, che aveva come fine l’istruzione delle persone di servizio.

Ma ciò per cui è ancor oggi fortemente ricordata con affetto a Cagliari è l’opera di assistenza ai “Marianelli” o “Monelli di Maria”, rivolta ai bambini più poveri o a quelli abbandonati o scacciati dalla famiglia di origine o ancora agli orfani: bambini che vivevano in strada tra il Porto e il Mercato del Largo Carlo Felice, dove si guadagnavano qualche spicciolo trasportando sulla testa le pesanti ceste cariche di spese o di pacchi e bagagli affidate loro dagli abitanti benestanti del quartiere. Proprio per via di quelle ceste (in sardo “Is Crobus”), a questi piccoli sfortunati venne affibbiato il nomignolo di “Piccioccus de Crobi”, e a loro Suor Nicoli dedicò tutta sé stessa al fine di istruirli e dar loro una migliore prospettiva di vita, non badando mai a quanti le sconsigliavano di occuparsi di loro ritenendo inutile istruire ed educare bambini luridi e senza speranze; noncurante di queste voci, Suor Nicoli continuò a salvare dalla strada i piccoli bambini sfortunati fino all’ultimo, anche nonostante alcune controversie burocratiche relative alla proprietà e all’amministrazione dell’Asilo della Marina, che si risolsero in favore della Religiosa. Suor Giuseppina Nicoli morì a 61 anni il 31 dicembre 1924. Il 28 aprile 2006 Benedetto XVI la proclamò venerabile e il 3 febbraio 2008 fu proclamata Beata.

Alcune immagini de “is Piccioccus de Crobi”

L’opera della Beata Giuseppina Nicoli fu assistita in vita e portata avanti dopo la sua morte dalla sua consorella Suor Teresa Tambelli. Nacque anche Lei in Lombardia, a Revere (in provincia di Mantova) il 17 gennaio 1884 e si trasferì all’Asilo della Marina nel 1907 dove, sette anni dopo, avverrà il proficuo incontro con Suor Nicoli, alla quale succederà come Suor Servente nell’Asilo, adeguandolo alle nuove norme e fondando, nel 1941, la scuola media parificata e le scuole magistrali legalmente riconosciute. Non mancò mai alla sua opera di carità e salvezza nei confronti dei Marianelli, adoperandosi anche per i poveri dei quartieri più lontani che raggiungeva a piedi assieme alle sue consorelle. Si trattava delle persone che vivevano nel Lazzaretto di Sant’Elia, nelle grotte di Sant’Avendrace, Is Mirrionis e Palabanda e nell’ancora poco abitata area di Monte Urpinu. Dal 1940 al 1943 aprì l’Asilo della Marina per ospitare gli sfollati, anche se in seguito ai bombardamenti la comunità religiosa venne a sua volta costretta a sfollare nel paesino di Uras, dove però suor Teresa Tambelli continuò a prodigarsi per il bene e per l’istruzione della comunità finché non fu possibile far ritorno nella martoriata Cagliari, ora ancor più popolata di senzatetto e persone che avevano perso tutto sotto le bombe.

Suor Teresa Tambelli

Suor Teresa Tambelli morì il 23 febbraio 1964, compianta dall’intera città che non la abbandonò fino al momento della sepoltura nella Cappella Guidetti del Cimitero Monumentale di Bonaria. Significative le parole di uno dei portatori del feretro: «era la nostra mamma: veniva a svegliarci a casa per la messa, e ci infilava le calze affinché non facessimo tardi!». Nel 2016 è stato avviato il processo di Beatificazione.

Il 22 febbraio 2019 le sue spoglie vennero estumulate dalla sepoltura nel camposanto per essere riportate all’interno dell’Oratorio dell’Asilo Marina e Stampace, dove ora riposano accanto a quelle della Beata Giuseppina Nicoli. La partecipazione cittadina è stata impressionante: un grande corteo – formato dagli ormai adulti Marianelli da lei salvati nei suoi ultimi anni e dai discendenti di quelli curati anche prima, oltre che da quanti l’hanno conosciuta in vita e da chi ne ha sempre conosciuto l’opera – ha scortato il feretro fino al ritorno nella sua amatissima casa.

Lapide nel cortile della “Casa delle Madri”

In tema assistenziale, merita un cenno anche un importante istituto ormai abbandonato e dimenticato ma che segnò – per l’epoca in cui venne istituito – un notevole traguardo. Si tratta della “Casa delle Madri”, un asilo nido creato dall’Istituto Autonomo Case Popolari, succeduto all’ICAP, in quello che fino ai primi anni del ‘900 era conosciuto come Predio Zapata o Campo Carreras, tra le vie Paoli, Bacaredda e Manzoni e la Piazze Garibaldi e Galilei. Fu un asilo realizzato all’interno del primo complesso di case popolari cagliaritane e destinato ad accogliere i bimbi delle madri lavoratrici del nascente rione nell’orario in cui esse dovevano recarsi a lavoro. L’edificio nel quale aveva sede l’istituto si affaccia su via Bacaredda con un cancello (a lato del quale è ancora visibile la targa in calcare scolpito recante il nome dell’istituto) dal quale si può osservare una bella scala in ferro battuto che conduce al piano superiore dell’edificio dal cortile di accesso dell’istituto, oggi soffocato dalla mole del palazzone ospitante la Banca di Sassari e numerosi appartamenti, costruito nel secondo dopoguerra. Sul lato di Via Paoli è visibile una parte dell’edificio di epoca più recente poiché realizzata nel dopoguerra in quello che originariamente era il giardinetto destinato ai giochi all’aperto dei bimbi. La Casa delle Madri meriterebbe un accurato restauro conservativo anche in virtù del suo primato come primo esempio di asilo nido in un contesto popolare, ma oggi versa in uno stato di completo abbandono sebbene la solidità della costruzione ne renderebbe facile il recupero, magari destinandolo nuovamente all’accoglienza dei figli di madri lavoratrici. E ce ne sarebbe davvero bisogno!

La Casa delle Madri: a sx il cancello d’ingresso in via Bacaredda; al centro la lapide a lato dell’ingresso; a dx il cortile d’accesso

Il percorso attraverso le diverse accezioni della maternità sta per giungere al termine, e uno degli ultimi argomenti, quello delle Madri Artistiche, è legato al mondo della musica. Difatti parleremo, seppur in modo conciso, di una dei più importanti soprani nel panorama lirico italiano del ‘900: Carmen Melis, straordinaria interprete ma anche, come vedremo, madre artistica di altre grandi protagoniste della storia della Lirica italiana più recente, come Orianna Santunione, Adriana Maliponte, Rita Orlandi Malaspina e soprattutto la grandissima Renata Tebaldi.

Carmen Melis

Carmen Melis nacque a Cagliari il 16 agosto del 1885, studiò canto a Milano e debuttò nel 1905 nell’Iris di Mascagni, a cui seguirono altri ruoli di spicco come la Desdemona nell’Otello di Verdi e la Tosca di Puccini. Ma fu nel 1907, quando interpretò la prima romana della Thais di Jules Massenet, che il successo ottenuto la portò alla ribalta nel panorama artistico italiano e internazionale, tanto che nel 1913 venne scritturata dalla prestigiosa Boston Opera Company per importanti ruoli in opere quali l’Aida di Verdi, I Pagliacci di Leoncavallo e La Fanciulla del West di Puccini. Quest’ultima opera venne replicata proprio da Carmen Melis nei Teatri di Cagliari e Sassari per la stagione 1914-15 e in entrambe le occasioni venne ricoperta dai fiori che il pubblico entusiasta le gettò e porse in segno di ammirazione. Saranno le due interpretazioni che ricorderà sempre con maggior piacere. Ai successi degli anni successivi si aggiunse quello straordinario della Manon di Massenet, nel 1923.

Carmen Melis e Renata Tebaldi

La sua carriera si interruppe nel 1933, quando si ritirò dalle scene per accettare la cattedra di canto nell’importante Liceo Musicale di Pesaro. Fu qui che Carmen Melis conobbe l’allora giovanissima Renata Tebaldi, all’epoca sua allieva e destinata a diventare l’amata/odiata rivale della grande Maria Callas. Una rivalità comunque mai feroce, sempre condotta con classe ed eleganza da entrambe le due artiste e tale da condurle a dare ciascuna il meglio di sé. E molto di questo si deve agli insegnamenti di Carmen Melis alla Tebaldi, che per tutta la vita le resterà vicino, legata da una grande amicizia e un affetto talmente profondo da farle dichiarare che «tutto quello di cui avevo bisogno nel palcoscenico, l’ho imparato da lei!». Una seconda madre, dunque, che l’ha nutrita coi suoi insegnamenti e l’ha aiutata nella sua crescita artistica.

Nell’ambito del canto, sebbene ci si allontani di pochi chilometri da Cagliari verso Capoterra, merita una menzione in questo percorso in compagnia di madri cagliaritane un magnifico coro polifonico tutto al femminile, formato da donne legate a Cagliari. Si tratta del Coro Polifonico “Las Mamas”, nato nel 2008 dalla collaborazione di otto madri alla recita di fine anno nella scuola elementare frequentata dai loro bambini. Da quell’incontro di otto voci nacque un sodalizio che portò le otto madri a fondare il coro che oggi vanta al suo attivo un vasto repertorio che spazia dalla musica sacra a quella profana, passando per lo spiritual, il gospel fino a notevoli interpretazioni del canto tradizionale sardo.

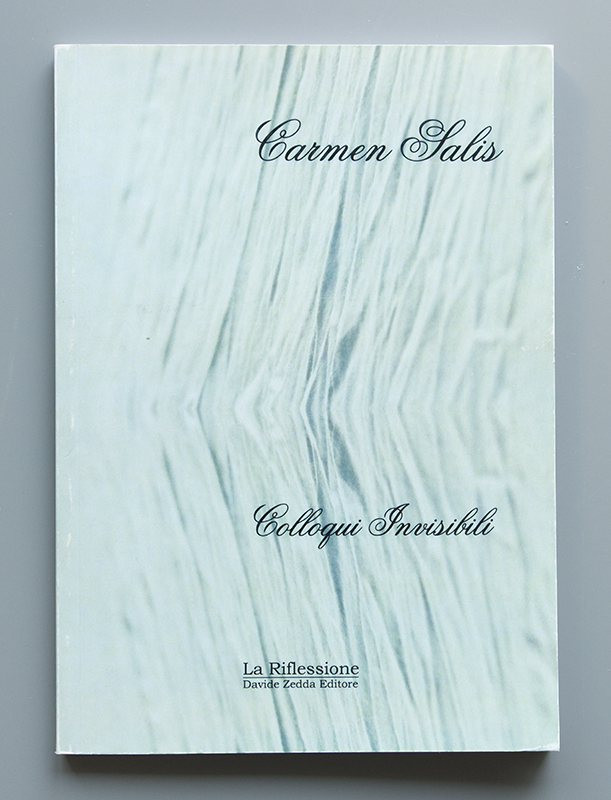

Colloqui Invisibili

Una delle voci del coro, Carmen Salis, è anche una talentuosa ed affermata scrittrice che, nei suoi libri, nelle sue parole, ha saputo descrivere con empatia e passione il tema della maternità.

In particolare nel suo “Colloqui Invisibili”, pubblicato nel 2007, un anno prima della nascita del Coro “Las Mamas”, emergono due figure materne: Anna e sua figlia Silvia, a sua volta madre della piccola Roberta. È proprio attraverso le pagine dei diari di Silvia e Roberta che si delinea il rapporto fra le tre donne: quello tra Silvia, con le sue sofferenze e i suoi tormenti, e Roberta che poco alla volta prenderà coscienza della sofferenza futura. Ma soprattutto, dalle pagine dei loro diari, si rivela il loro rapporto con Anna, che non è mai presente come voce narrante ma evocata da figlia e nipote nei loro scritti. Anna sarà madre due volte: madre della problematica Silvia, che si sta spegnendo poco alla volta, e futura seconda madre di Roberta. È un testo breve che riprende la tradizione del romanzo epistolare in una veste attuale, espresso con scritti decisi e brevi ma non per questo meno intensi e sentiti.

Con l’opera della scrittrice Carmen Salis, siamo giunti esattamente ai giorni nostri, al nostro presente. E qui il percorso storico alla scoperta della maternità nelle sue tante manifestazioni cagliaritane arriva alla conclusione.

Spero che la lettura sia stata di vostro gradimento, sia per quante di Voi sono Madri, sia per tutti Voialtri figli e lettori.